LES PIERRES TOMBALES DE LA MARQUISE DE NEGRE D’ABLES ET LES MANUSCRITS

Profitant du don généreux de la comtesse de Chambord, entre 1000 et 3000 francs or, l’abbé peut dès lors mettre en chantier des travaux plus importants dans son église. Il remplace d’abord le vieil autel, puis les vitraux. C’est lors du démontage de ce vieil autel qui eut lieu au cours du ler semestre 1887, que l’abbé découvrit, dans un des deux piliers carolingiens creux, trois petits tubes reposant sur un lit de fougères séchées.

L’ancienne pierre d’autel sera découverte plus tard dans le presbytère par M Buthion, alors propriétaire des lieux autour des années 1980. Cette dalle daterait du 3ème siècle et aurait peut-être servi de couvercle à un sarcophage (mérovingien ?).

Ces trois tubes contenaient trois parchemins roulés dont un écrit recto-verso. Le pilier comporte une croix inversée dite croix du silence, ainsi que les symboles grecs A (alpha) et Q (oméga) symbolisant le début et la fin.

Nous savons par le livre de Claire Corbu et d’Antoine Captier « L’héritage de l’abbé Saunière » qu’il n’existe aucun témoin pouvant accréditer la découverte de manuscrits dans le pilier. Nous savons aussi que le changement de l’autel est intervenu en 1889. En 1889, lors de l’enlèvement de l’ancienne chaire hors d’usage, écrit l’abbé Saunière, un seul document fut réellement découvert par le grand-père d’Antoine Captier, carillonneur du prêtre. Parmi les débris se trouvant au sol il buta dans un morceau de bois qui s‘était détaché d’une entaille pratiquée dans le chapiteau du balustre. Ce morceau de bois contenait une petite fiole dans laquelle le carillonneur découvrit un parchemin roulé.

Depuis la révélation au grand public de cette histoire, le pilier carolingien est l’objet d’une controverse pour ce qui concerne ou non l’existence d’une cavité creusée. Les irréductibles partisans de la découverte de parchemins dans le pilier carolingien s’appuient sur la présence de nombreux témoins ayant assisté à la scène. Auraient été présents : Marie Dénarnaud, l’entrepreneur Elie Bot, les maçons Pibouleau et Nazaire Babou, le carillonneur Captier, les enfants de choeur Rousset (ou Roussel selon les ouvrages) et Antoine Verdier. En fait après un examen approfondi il semblerait que l’authenticité de ces témoins soit peu fiable. Deux versions existent situant la découverte des parchemins, celle du pilier carolingien et celle du balustre. Toutes deux ont été accréditées dans les ouvrages par des témoins oculaires différents.

Que l’abbé Saunière ait fait ou n’ait pas fait cette découverte, qu’elle ait eut lieu devant témoin (s) ou non n’apporte absolument rien d’enrichissant à l’histoire puisqu’elle commence vraiment pour lui le 21 septembre 1891.

Nous supposons simplement qu’il fit une deuxième découverte grâce à une première qui le mit sur la voie. Nous nous en tiendrons donc à l’essentiel. L’abbé Saunière a pu faire plusieurs découvertes au cours des travaux dans son église dont une prouvée dans le balustre suivie d’une autre, incontestable, en 1891.

La nouvelle de cette découverte arrive rapidement aux oreilles du maire qui réclame au curé la mise à disposition des manuscrits afin de les archiver en mairie. L’abbé sait faire preuve de bon sens en profitant des faiblesses du maire. Il lui propose de les vendre et de partager le fruit de cette transaction. Le maire en réclame alors des copies. Il parait difficile pour l’abbé Saunière de ne pas exaucer ce vœu. Il exécute donc des copies sur des calques et lui remet, non sans avoir procédé au cours de la duplication à quelques modifications. Des nouveaux exemplaires des documents secrets sont désormais en possession du maire désormais rassuré. L’abbé Saunière, toujours en possession des manuscrits originaux, a ainsi gagné du temps pour travailler à leur déchiffrage.

Plus tard, lors des travaux, en creusant le sol de la nef, il fait une autre découverte plus fructueuse. Sous une dalle déplacée par deux ouvriers, l’abbé Saunière aperçoit des lueurs. Aux témoins gênants, il déclare : » Ce sont des médailles de Lourdes « . Cette dalle, sculptée sur la face qui était cachée, est appelée « Dalle des Chevaliers » mais c’est une confusion avec un autre dalle. La dalle des chevaliers (illustration ci-dessous) est en réalité le couvercle d’un sarcophage et la preuve tangible que Saunière a bien eu accès à la crypte où elle se trouvait. Il l’a simplement remontée puis une fois déplacée les reliques, monnaies et autres pièces rares a simplement condamné la crypte…

En fait, l’abbé Saunière découvre un petit pactole déposé un siècle auparavant par l’abbé Antoine Bigou, avant sa fuite vers l’Espagne. Ce petit butin est composé d’objets du culte et de quelques pièces d’or. Les témoins rapportent avoir vu scintiller, dans une petite « fiole », des éclats de lumière.

Cette découverte était encore attestée en 1957 par une des sœurs de lait de Marie Dénarnaud. L’abbé Grassaud, amide Bérenger Saunière, a reçu de sa part comme présent un calice, sûrement issu de cette trouvaille. Quant à la dalle, elle fut retrouvée en 1926 dans le jardin où notre abbé l’avait convertie en margelle. Cette utilisation détériora considérablement la face sculptée.

Examen de la dalle de la Marquise de Blanchefort ou Dame de Haupoul

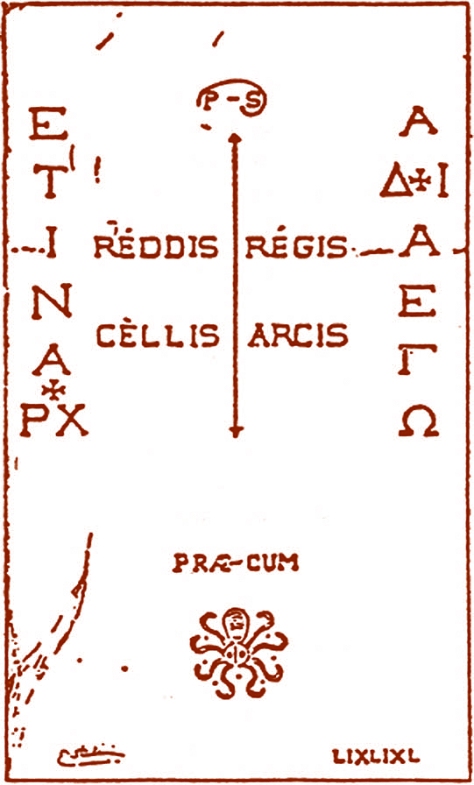

Nous donnerons ultérieurement la signification de ce PS redondant.

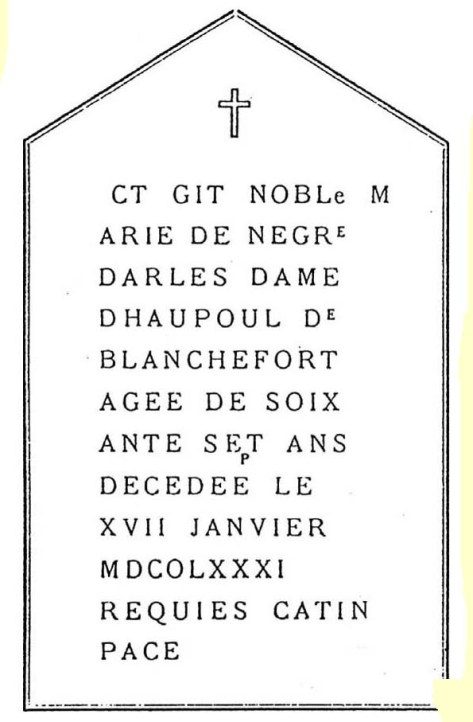

Dans son premier ouvrage intitulé «L’Or de Rennes», Gérard de Sede nous expose que la sépulture de Marie de Nègre d’Ables, épouse de François d’Hautpoul, Marquis de Blanchefort, Seigneur de Rennes était constituée de deux pierres tombales.

La première était une dalle dressée à la verticale sur laquelle était gravée l’épitaphe de la défunte. La seconde était une dalle rectangulaire, posée au pied de la précédente sur laquelle étaient gravés des mots en latin et en grec dont l’expression «Et In Arcadia Ego».

Dans son ouvrage, Gérard de Sède reproduit ces deux pierres tombales en précisant, pour la dernière, que sa reproduction lui a été communiquée par un certain M. R. Chésa selon un relevé d’Eugène Stüblein. Toujours dans son ouvrage, Gérard de Sède précise que, lors de son séjour à Paris en 1893 — séjour dont la réalité n’est pas établie — Bérenger Saunière s’est attardé au Musée du Louvre et a acheté les reproductions de trois tableaux qu’il accrochera dès son retour aux murs de son logis : Les Bergers d’Arcadie de Poussin, le Saint Antoine Ermite de David Téniers et un portrait du Pape Saint Célestin V.

En écrivant cela, Gérard de Sède ne réalisait certainement pas qu’il avait été abusé par les promoteurs du mythe mérovingien qui tissaient leur toile et qui venaient ainsi d’introduire dans son ouvrage des éléments dont ils allaient pouvoir tirer profit.

En effet, la mention «Et In Arcadia Ego» sur la seconde dalle et l’achat par Bérenger Saunière du tableau de Poussin «Les Bergers d’Arcadie » comprenant également la même mention allaient leur permettre plus tard de s’en servir puisque, selon eux, les Mérovingiens auraient séjourné en Arcadie.

De surcroît. ils allaient également utiliser Nicolas Poussin et son fameux tableau en prétendant que ce peintre connaissait le secret lié à la survivance de Sigebert et à sa descendance. L’authenticité et le contenu de l’épitaphe de la première dalle ne peuvent faire l’objet d’aucune discussion. En effet, cette dalle est évoquée par Elie Tisseyre dans le «Bulletin de la Société d’Etudes Scientifiques de l’Aude» de l’année 1906 (tome XVIE).

En compagnie de plusieurs membres de cette société d’études, Elie Tisseyre a effectué mie excursion à Rennes le Château le 25 juin 1905. A cette occasion, ils ont visité le cimetière, visite évoquée dans les termes suivants : «Une visite au cimetière nous fait découvrir dans un coin une large dalle , brisée en son milieu, où on peut lire une inscription gravée très grossièrement. Cette dalle mesure 1,30 in sur 0,65 m. »

A la page suivante du bulletin (page 6), l’auteur du récit a reproduit la dalle avec son épitaphe : elle est en tout point identique à celle qu’a publiée Gérard de Sède. Le récit ne fait aucune mention de la seconde dalle dont l’authenticité, et surtout son texte, sont discutables. En effet, sa reproduction est censée émaner d’un opuscule intitulé «Pierres gravées du Languedoc, Limoux 1884» et attribué à un certain Eugène Stüblein.

Dans ses ouvrages «Histoire du trésor de Rennes le Château» et «Archives du trésor de Rennes le Château» (pages 331-336), Pierre Jarnac démontre de façon excellente que cet opuscule est un faux et que l’on ne peut donc prendre au sérieux la reproduction relative à la seconde dalle. Un faux certes mais déposé en 1961 en annexe de la recension des pierres gravées avec une intention délibérée, donc un faux instructif à tous égards.

Le clou de cette démonstration est relatif à la présence de la «Dalle dite des chevaliers» dans l’opuscule censé être paru en 1884 alors que cette dalle ne sera découverte par Bérenger Saunière qu’en 1887 !

Un seul document fiable permet de considérer que cette seconde dalle a bel et bien existé et de connaître les mots qui figuraient sur celle-ci : il s’agit d’un document intitulé «Recherches de Monsieur l’Ingénieur en Chef Cros» et publié par Pierre Jarnac dans son ouvrage intitulé «Les Archives du trésor de Rennes le Château».

Comme le précise Pierre Jarnac, Ernest Cros était ingénieur des Ponts et Chaussées et eut l’occasion de connaître et de fréquenter Bérenger Saunière lors de ses congés passés entre 1892 et 1917, dans l’Aude dont il était originaire. Dans l’un des courriers adressés à Bérenger Saunière, Ernest Cros lui explique comment on mesure la hauteur d’une montagne….

Du document évoqué par Pierre Jarnac, il ressort qu’Ernest Cros a tenté de reconstituer l’inscription de la seconde dalle après avoir interrogé les habitants de Rennes le Château. Mais il n’a pu la reconstituer que partiellement car les habitants interrogés n’ont pu lui préciser certains caractères qui n’étaient ni en français ni en latin, mais peut-étre en grec en ce qui concerne ces caractères, Ernest Cros «était persuadé qu’il s’agissait de signes de quelque alphabet secret». Ce document précise que Bérenger Saunière a fait disparaître volontairement l’inscription : interrogé par Ernest Cros, il lui a répondu qu’il n’y avait aucune raison de la conserver et que la dalle était destinée à servir pour l’ossuaire qu’il projetait, après avoir précisé qu’il ne se souvenait nullement de l’inscription.

Alors que son interlocuteur se montrera insistant, Bérenger Saunière ne répondra plus et changera brusquement de sujet de conversation.

La reconstitution partielle ne contient que des caractères latins ainsi que le fait apparaitre la reproduction ci-annexée.

L’interprétation d’Ernest Cros est la suivante :

- PS = Pars Reddis = à Rennes Regis = du Roi

- Cellis = dans les caves Arcis = de la citadelle

- Prae — Cum = des hérauts (abrégé de praeconum hérauts du Christ = une des désignations des Templiers aux Xlle et XIVe siècles).

D’où, toujours selon Ernest Cros : « A Rennes, un dépôt appartenant au Roi, dans les caves (ou les caches) de la citadelle (soit la ville haute de Rennes, Rennes actuelle — soit le Casteillas, colline défendue jadis par plusieurs petits castels dont les pierres, au XVIIe siècle, ont servi à la construction du château de Saint Ferriol, un dépôt appartenant aux Templiers.

Selon Ernest Cros :

- L’auteur de l’inscription littéraire serait un membre de la famille d’Hautpoul ou de Fleury.

- L’auteur des inscriptions linéaires serait : soit le même que l’auteur de l’inscription littéraire, soit l’abbé Antoine Bigou, curé de Rennes le Château de 1774 à 1790, ayant fui la France révolutionnaire dans les premiers jours de septembre 1792 et décédé à Sabadell (Espagne) le 21 mars 1794.

Avant de quitter Rennes le Château, l’abbé Bigou aurait utilisé une cache dans l’église, cache datant du Xlle siècle et organisée par la famille de Voisins, située en partie dans le clocher, en partie sous le dallage de l’église. En 1891, Bérenger Saunière a découvert cette cache qu’il a vidée de son contenu. Il nous reste le témoignage suivant consigné dans son journal :

» lettre de Granès. Découverte d’un tombeau. Le soir pluie » 21 septembre 1891

Le document précise que, lorsqu’on questionnait l’abbé Saunière, il répondait : «On dit que j ‘ai trouvé un trésor. Me l’an donnat ; l’ey anat, l’ey trapat ; en tout cas, ba téni» (Ils me l’ont donné, je l’ai pris, je l’ai apprêté ; et bien je le tiens bien).

Ernest Cros interprète l’inscription linéaire dans le sens suivant :

- La spirale autour de PS représenterait le clocher,

- Les deux barres initiales et terminales représenteraient les points de départ et d’arrivée,

- Les huit barres intermédiaires représenteraient des marches d’escalier ; à la 5è marche, indication d’un piège, d’un déclic ou encore d’un levier.

Ernest Cros émet encore une autre hypothèse selon laquelle l’inscription sur la dalle serait bien antérieure à la sépulture de Marie de Nègre d’Ables et daterait du XIIIe siècle, alors que Saint-Louis était en Terre Sainte. Elle signifierait alors : «A Rennes, dans les chapelles de la citadelle, fondations de prières pour le Roi»

Ernest Cros précise que, pour pénétrer le sens de la dalle tombale et comprendre l’acharnement de Bérenger Saunière à faire disparaître l’inscription, il faut étudier la dalle de Coume-Sourde que l’ingénieur a découverte au nord du lieudit Coume-Sourde, vers le sommet de la cote 532.

Le document précise que, depuis le Xllle siècle, les familles de Voisins, de Marquefave, d’Hautpoul et de Fleury détenaient, se l’étant communiqué successivement de l’une à l’autre, le secret de l’emplacement d’une ou plusieurs caches. Comme le faisait observer Pierre Jarnac, la représentation de la dalle de Coume-Sourde figurant sur le document d’Ernest Cros est un peu différente de celle publiée par Gérard de Sède.

En effet, le S de SAE est placé en retrait, les deux lettres PS situées sur la dernière ligne ne sont pas séparées d’un point et les deux croix sont positionnées différemment. Enfin, l’inscription CEIL BEIL MCCXCII figurant au dos de la dalle reproduite par Gérard de Sède n’est pas mentionnée dans le document d’Ernest Cros.

Voici l’interprétation que fait Ernest Cros de cette inscription :

- IN MEDIO m LINEA + la bissectrice d e l’angle « S AE – SIS ».

- UBI M SECAT = là où elle coupe le plus grand côté du triangle M = MAXIMA.

- LINEA PARVA (sous-entendu : Ubi M Secat) : là où le plus petit coupe le plus grand.

- PS PRAECUM = une partie du trésor des Templiers.

- m = la croix pattée des Templiers (désigne le roc du Bézu ou les « Tipliés »).

- S AE pourrait signifier les Sauzils ou le Sauzet (commune de Fa à l’ouest de Campagne sur Aude).

- SIS représenterait Blanchefort et Roco Négro, enfin PS Praecum représenterait le roc du Bézu ou les Tipliés.

Enfin, Ernest Cros émet une autre interprétation selon laquelle la dalle serait une borne limite de propriété seigneuriale. Mais cette hypothèse n’a pas de pertinence dans ce contexte chargé d’histoire.

Voir aussi notre ouvrage : la révélation du 3 ème temple

Addendum : dans le registre paroissial du XVIII° siècle qui a été retrouvé dans les papiers de l’abbé Saunière par Claire Corbu et Antoine Captieril se trouve un manuscrit exceptionnel, dont les feuillets sont timbrés aux armes de l’archevêché d’Alet, et qui est de la main même des curés qui se sont succédé à la paroisse de Rennes entre 1694 et 1726.

Ce document prouve de manière irréfutable l’existence d’un tombeau seigneurial dans l’église Ste Marie-Madeleine de Rennes. Ce tombeau doit être assez vaste, puisqu’il accueillait non seulement les sépultures des seigneurs du lieu depuis des générations, mais encore, et jusqu’au XVIII° siècle, celles de quelques parents ou alliés.

à suivre dans la troisième partie : les visiteurs du soir, le décryptage

En savoir plus sur Toison d'Or

Abonnez-vous pour recevoir les derniers articles par e-mail.

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.